Por: Mtro. Jorge A. Marín Zurita

Asesor de Comunicación Social, CONACEM

“La simulación: está cambiando la forma de enseñar, aprender y practicar la medicina. Los Consejos de Especialidades Médicas pueden beneficiarse de ella en sus procesos de evaluación.”

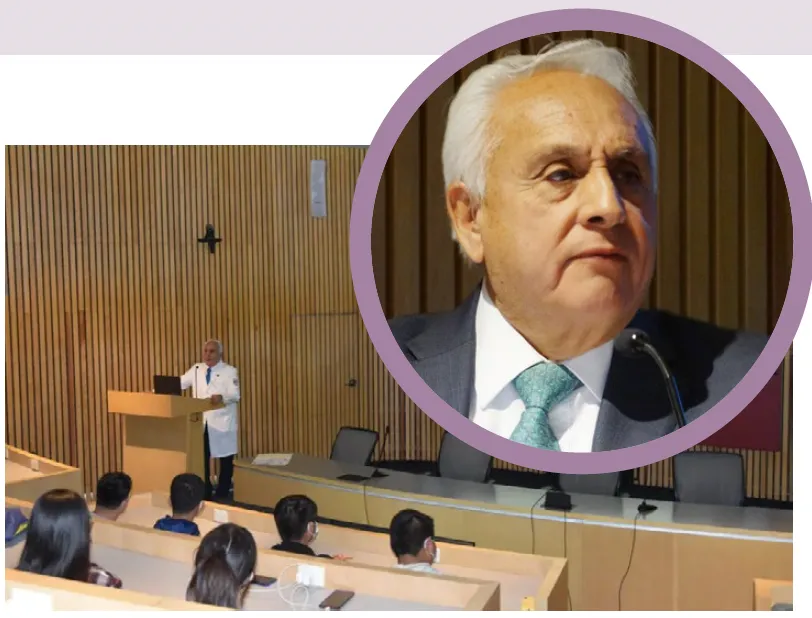

La simulación se ha convertido en una de las herramientas más innovadoras en la formación médica, permitiendo a los futuros especialistas conocer, practicar y perfeccionar habilidades en entornos controlados antes de enfrentarse a situaciones reales. Al respecto, la revista Certeza tuvo la oportunidad de entrevistar al Dr. Jesús Tapia Jurado, quien lidera uno de los centros más influyentes en México en formación médica basada en simulación. Conversamos con él sobre cómo esta metodología transforma la enseñanza, qué nivel de realismo se ha alcanzado, cómo se evalúan las competencias y qué retos enfrenta el país para consolidar esta revolución educativa.

Doctor, usted dirige la Unidad de Simulación de Posgrado, de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué oportunidades concretas ofrecen estas simulaciones para fortalecer la formación de estudiantes y residentes?

Aplicamos una metodología de aprendizaje que reproduce eventos médicos en entornos controlados. Es decir, hacemos “aparente” una enfermedad, un padecimiento o una intervención quirúrgica, sin exponer a un paciente real al riesgo. La clave es que el paciente no sufre las consecuencias del aprendizaje.

El entrenamiento incluye el manejo de errores. Por ejemplo, si alguien aprende a colocar un catéter subclavio y condiciona un neumotórax, ese error sucede en el escenario simulado, sin afectar a ningún paciente y se toma el error como un objeto de aprendizaje y corrección. El proceso tiene un momento crítico: el debriefing (conversación guiada tras el ejercicio para reflexionar decisiones, errores y oportunidades de mejora). Tras la simulación, el alumno se sienta con el profesor para responder: “qué hice, por qué lo hice, dónde estuve el error, cómo lo resuelvo”. Todo ocurre lejos del paciente, lo que convierte a la simulación en un método de aprendizaje ético.

Además, el procedimiento puede repetirse tantas veces como sea necesario, sin dañar a nadie. Eso eleva la seguridad del entrenamiento real: el alumno llega entrenado, con sesiones repetidas y un análisis cuidadoso de sus decisiones.

¿Cómo han respondido los estudiantes al uso de simuladores? ¿Mejoran su motivación y seguridad al ejecutar procedimientos?

La simulación moderna lleva unos 20 años de impulso, pero la idea de “simular” existe desde hace siglos en medicina. Hoy contamos con más y mejores equipos, y eso se refleja en el aula. Los estudiantes son nativos digitales: disfrutan interactuar con dispositivos, escenarios virtuales y maniquíes que hablan, reportan presión, reconocen dolor o “cambian de estado clínico”. Ya no basta con observar y luego repetir: para ellos la simulación se siente como un “juego serio” y no como una clase pasiva.

Entrenar con máquinas no reemplaza al juicio clínico, lo fortalece. Su aprendizaje ya no depende del azar de “me tocó un caso grave en guardia”, sino de un currículo estructurado que garantiza la exposición a situaciones críticas bajo supervisión experta.

En términos de realismo, ¿qué tan precisos son los simuladores frente a la experiencia clínica?

Hoy no existe un simulador 100% preciso. Hay de baja, mediana y alta fidelidad; lo importante es alinear el simulador con el objetivo de aprendizaje. Para una traqueostomía, uno de mediana calidad (un cuello anatómico) puede ser suficiente; para colocar una sonda nasogástrica, basta uno de baja fidelidad. Pero si el objetivo es una histerectomía, una colecistectomía o una prótesis de hombro, se requiere alta fidelidad: equipos complejos, costosos, con respuesta háptica, donde se “siente” la resistencia del tejido. Aun así, no replican al 100% la sensación humana; estamos cerca, pero todavía no se logra.

También usamos simuladores biológicos: cadáveres humanos y en ciertas prácticas tejido animal (por ejemplo, cerdo ya sacrificado). Con un cadáver se pueden realizar artroplastias de cadera u hombro, cirugía abdominal abierta o de mínima invasión, e incluso procedimientos de alta complejidad. La desventaja: anatómicamente son idénticos, pero no hay circulación sanguínea. Se avanza hacia bancos de cadáveres clasificados por patología (por ejemplo, lesiones vasculares) para ejercicios aún más precisos. En Estados Unidos y Europa ya se exigen cursos de simulación en cadáver con objetivos muy definidos y constancias.

¿Qué habilidades clínicas o quirúrgicas impactan más cuando se aprenden con simulación, comparado con el modelo tradicional con paciente?

Es difícil dar una sola respuesta: hay 79 especialidades, cada una con necesidades específicas, y montar todo para todas implica costos e infraestructura muy altos. En países con más recursos hay edificios dedicados a la simulación; nosotros tenemos áreas que deben crecer. La prioridad es construir rutas formativas por simulación, con crítica y reflexión sistemática que favorezcan una práctica clínica digna y segura.

Trabajamos desde habilidades de comunicación (cómo informar malas noticias) hasta procedimientos complejos como el manejo de un aneurisma cerebral o un cáncer de recto. El enfoque ideal es por especialidad: identificar cuellos de botella, determinar necesidades y secuenciar la formación.

En cirugía general, por ejemplo, la progresión típica es: R1: nudos básicos y nudos en cirugía de mínima invasión. R2: procedimientos “medianos” dentro del rango formativo (apendicectomía, colecistectomía). R3: colectomías en simuladores virtuales. R4: práctica en cadáver con un abanico más amplio de posibilidades.

Lo mismo aplica para ortopedia o ginecoobstetricia: empezar por lo básico (suturas, manejo de instrumentos quirúrgicos, reconocimiento de capas tisulares) y escalar hacia escenarios cada vez más cercanos a la realidad. La simulación es un puente, no un fin en sí mismo.

Contamos con cursos de simulación enfocados en la comunicación de malas noticias. Por ejemplo, cómo informar a un familiar sobre el fallecimiento de un paciente, cómo comunicar que es necesario realizar una cirugía o que el diagnóstico es cáncer.

En ocasiones, al residente con menor experiencia simplemente se le indica: “R1, ve a decirle al familiar que su paciente falleció”. Sin embargo, transmitir este tipo de información requiere preparación y sensibilidad. Por ello, la simulación resulta fundamental pues permite practicar no solo qué decir, sino cómo decirlo. Además, en casos complejos como un aneurisma cerebral o un cáncer de recto, deben considerarse múltiples variables que influyen en la comunicación y en la toma de decisiones.

¿Cómo miden el progreso y qué indicadores garantizan que la competencia es sólida?

Durante años se usaron números de “procedimientos” (por ejemplo, 30 o 50 apendicectomías). Hoy gana terreno otra visión: no importa cuántas veces lo hiciste, sino si alcanzaste el objetivo de competencia. ¿Lograste una disección adecuada? ¿Clipaste bien los vasos? ¿Conoces la anatomía vascular del órgano? El tiempo y el conteo de repeticiones pesan menos que la calidad del desempeño.

Las plataformas virtuales reportan métricas de ejecución. En habilidades como los nudos, grabamos las prácticas y un evaluador ciego califica si el nudo es correcto. Así evitamos la “complicidad” del quirófano y migramos a evaluaciones objetivas. La meta no es reprobar, sino saber cuándo necesitas repetirlo varias veces más hasta que esté bien.

¿Qué especialidades aprovechan más la simulación como herramienta de evaluación?

El gran parteaguas fue la cirugía de mínima invasión: pasar de cirugía abierta a laparoscópica obligó a todos a reaprender. Cirugía general ha sido de las más beneficiadas y participativas. Ortopedia también destacada, ya que las cirugías de prótesis de hombro, rodilla o cadera muestran cuánto puede aportar la simulación.

Aclaro una idea errónea: no se trata solo de “hacer y hacer habilidad”. Cualquiera puede aprender destrezas mecánicas. El valor de la simulación es integrar habilidades con conocimiento clínico, experiencia, el trato humanista con el paciente. Por eso el instructor debe ser experto clínico, no un técnico. Un técnico sabe cómo se hace, pero no siempre por qué ni qué hacer cuando se asocia un evento adverso, ni cómo comunicar decisiones difíciles a un paciente.

Desde su experiencia como cirujano y su cercanía con CONACEM, ¿qué papel juega la simulación en la evaluación de especialistas en México? ¿cómo ha evolucionado?

Las universidades, Academias y Consejos han buscado métodos más objetivos de evaluación. Antes, a los cirujanos nos medían con reactivos de opción múltiple, eso evaluaba conocimiento, pero no habilidades manuales. Hoy varias especialidades (ginecología, cirujanos generales, ortopedistas) ya aplican segmentos de evaluación de habilidades en nuestro centro, además del examen teórico.

Otras especialidades, como pediatría y urgencias, también han participado. Falta difundir más y consolidar su uso. Yo subrayo: no es para limitar al residente, sino para dirigir su mejora. Si fallas en diarreas en pediatría, haces un curso de simulación focalizado y vuelves a evaluar ese punto. Así avanzas con justicia y eficacia.

¿Qué debería cumplir un Consejo de Especialidad para aplicar exámenes prácticos en su unidad?

El Colegio Americano de Cirujanos ya exige cursos de simulación para certificar, por ejemplo: básicos de laparoscopia, energía y nudos. Los residentes llegan con certificados. Aquí podríamos hacer algo similar con convenios claros, no medían con reactivos de opción múltiple, sino con objetivos y respuestas recíprocas. La UNAM tiene obligaciones con sus alumnos, ampliar funciones implica gestión, espacio y por ejemplo, más cadáveres. Con cuotas de recuperación y buena planeación, se puede.

Lo esencial es un acuerdo de “ganar-ganar”: la UNAM cumple su misión educativa y los Consejos fortalecen una evaluación más correcta y objetiva.

El principal beneficiario sería el paciente...

Exacto. Pero evalúen con medidas resolutivas. No sirve decir “no pasas, nos vemos el próximo año”. Hay que ofrecer rutas de mejora: si el problema es suturas, antisepsia, antibióticos o procedimientos quirúrgicos, atájalo desde esa brecha con entrenamiento específico y re-evaluación dirigida. Lo demás lo pulirá la práctica clínica diaria.

¿Qué desafíos enfrentan para mantener la tecnología actualizada y cuál es el papel que visualiza para la UNAM en el futuro de la simulación en México?

El alto costo de la maquinaria y la subutilización son retos centrales. Una máquina de millones de pesos usada por 10 alumnos a la semana tiene mal costo-efectividad. La solución pasa por colaboración: universidades, instituciones, Consejos y Academias trabajando con un objetivo común para optimizar uso e inversión. Hoy vemos hospitales que cuentan con centros pequeños, compran una máquina y no les rinde. Necesitamos redes que compartan recursos.

Otro reto: entender que el residente está en formación y debe volver al aula… pero al aula de simulación. Las urgencias, la carga asistencial o la distancia no deberían impedirlo. Hace falta respaldo normativo: que la simulación esté en la currícula de materias, que los Consejos evalúen con simulación y que la autoridad sanitaria reconozca estas competencias en la emisión de diplomas.

La tecnología avanza sin pausa —y la industria empuja reemplazos frecuentes—, pero la respuesta no es comprar por comprar, sino planificar uso, docencia, evaluación y mantener interoperabilidad de recursos.

La visión del Dr. Jesús Tapia Jurado es clara: la simulación no sustituye al paciente, lo protege. Eleva la seguridad, objetiviza la evaluación y acelera el aprendizaje significativo.

El siguiente paso exige voluntad institucional, marcos normativos y colaboración real para que México aproveche a fondo una herramienta que ya está cambiando la forma de enseñar y practicar la medicina.

“Son cosas sorprendentes que desgraciadamente ya no voy a ver, pero yo estoy convencido de que la medicina va a cambiar, como van a cambiar muchas cosas. Hay un escritor que dice que se van a acabar los abogados, se van a acabar los economistas y los médicos. Entonces, ¿qué va a quedar de los médicos? ¿Qué es lo que ahorita hablamos? Bueno, ¿cómo van a estudiar los médicos? Los médicos van a existir, pero van a ser un tipo de médicos totalmente diferentes: inmersos en la tecnología, que sabrán manejar todas las aplicaciones, computadoras e inclusive la inteligencia artificial que le ayudarán a hacer el trabajo, más personalizado y más seguro para beneficio del paciente.”

Agradecemos la realización de la presente entrevista a la Dra. Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM y a la Dra. Ana Elena Limón Rojas, jefa de la División de Estudios de Posgrado, que con su entusiasmo y mente innovadora apoyan las diversas actividades de simulación médica.

Jesús Tapia Jurado

El doctor académico Jesús Tapia Jurado es médico cirujano por la UNAM, con especialidad en Cirugía General. Estuvo adscrito al Departamento de Cirugía y fungió como jefe del Servicio de Apoyo Nutricional Quirúrgico en el hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS.

Es miembro del American College Of Surgeons y de la Federación Latinoamericana de Cirugía General. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Alimentación Enteral y Endovenosa y de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Ocupó la presidencia de la Academia Mexicana de Cirugía de 2017 a 2018; ejerció la jefatura del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM de 2010 a 2016; ha sido sinodal en múltiples ocasiones del Examen Profesional y del Consejo de Cirujanos. También ha ocupado varios cargos, como profesor de cirugía de pre y posgrado, subjefe de la División de Educación Médica Continua, secretario de Educación Médica e integrante del Consejo Técnico.

Ha formado parte de doce sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha colaborado en más de 172 cursos de posgrado sobre la especialidad en Cirugía General e impartido más de quinientas ponencias en el ámbito nacional e internacional. También cuenta con 75 investigaciones publicadas en revistas indexadas y ha editado siete libros como primer autor.

Ha recibido reconocimientos como el premio Aesclepio en excelencia a la enseñanza en cirugía, la medalla al mérito hospitalario por el Hospital Militar de Bogotá, Colombia; la medalla “Dr. Felipe Zaldivar” de la AMCG y cuenta con 45 años como docente en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha participado como vocal en el Consejo Nacional de Salud SSA, CONACEM, COMAEM y CONAMED y ha apoyado los programas internacionales de “Manos limpias salvan vidas” y “Patient Safety Movement”.